PROJECTS地域イノベーション・エコシステム形成プログラム

「つくばイノベーション・エコシステムの構築事業」

Building the Tsukuba Innovation Ecosystem

“Technology × Commercialization Skills”

つくばイノベーション・エコシステムの構築

「技術×事業化スキル」

Building the Tsukuba Innovation Ecosystem

“Technology × Commercialization Skills”

文部科学省主催わたしとみらい、つながるサイエンス展に出展

Exhibited at the “Watashi to Mirai, Tsunagaru” Science Exhibition, hosted by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).

「社長になろう!」

技術的に優れた研究成果があっても、それを活かして事業化を進める経営人材が不足していることが、日本においてイノベーションを創出するうえでの大きな課題です。TGIは、有望な技術シーズを社会実装へと導くため、シーズとニーズのマッチングや事業化の伴走支援に取り組んでいます。展示では、若者にスタートアップの社長になったつもりで、社会課題をどのような技術やサービス、仕組みで解決できるかを考えていただく機会を提供しました。ブースには、資金提供(投資)を担うベンチャーキャピタル(ノクターンキャピタル)や、創薬系・ヘルスケア系のスタートアップ企業も参加し、社会課題、技術シーズ、事業化のプロセスを一貫して体感できるようにしました。

“Become a CEO!”

Even when research outcomes are technically excellent, Japan faces a shortage of managerial talent capable of leveraging them to drive commercialization—one of the major bottlenecks to creating innovation. TGI works to guide promising technology seeds toward real-world implementation by matching seeds with needs and providing hands-on support throughout the commercialization process.

At our exhibit, we offered young people the chance to step into the shoes of a startup CEO and consider how social issues could be solved through specific technologies, services, and business models. Our booth also featured participation from a venture capital firm responsible for investment (Nocturne Capital) and from drug-discovery and healthcare startups, enabling visitors to experience the full continuum—from social challenges, to technology seeds, to the commercialization process.

TGI×茨城県×文部科学省

TGI × Ibaraki Prefecture × Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

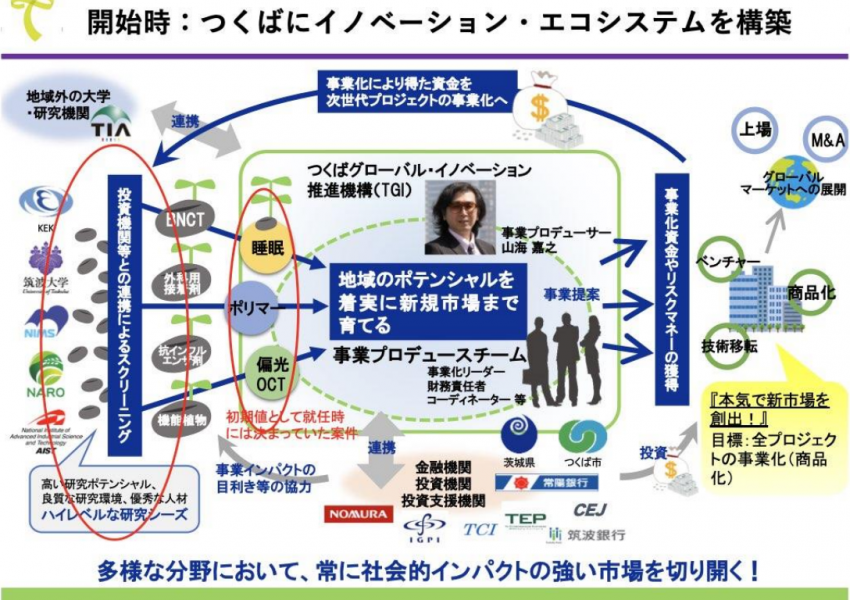

TGIと茨城県が提案し2016年度に採択された「つくばイノベーション・エコシステムの構築(医療・先端技術シーズを用いた超スマート社会の創生事業)」では、3つの事業化プロジェクト「世界中の眠りに悩む人々への睡眠検査サービス事業」、「グラフェンスーパーキャパシタによるIoH向け安全蓄電デバイスの事業化」、「偏光OCTー次世代OCT産業の創造」を推進しました。また、基盤構築プロジェクトとして、次世代プロジェクト候補の発掘と育成にも力を入れました。

TGIと茨城県が提案し2016年度に採択された「つくばイノベーション・エコシステムの構築(医療・先端技術シーズを用いた超スマート社会の創生事業)」では、3つの事業化プロジェクト「世界中の眠りに悩む人々への睡眠検査サービス事業」、「グラフェンスーパーキャパシタによるIoH向け安全蓄電デバイスの事業化」、「偏光OCTー次世代OCT産業の創造」を推進しました。また、基盤構築プロジェクトとして、次世代プロジェクト候補の発掘と育成にも力を入れました。

In the project titled “Building the Tsukuba Innovation Ecosystem: Creating a Super Smart Society Utilizing Seeds in Medical and Advanced Technologies,” jointly proposed by TGI and Ibaraki Prefecture and adopted in FY2016, TGI promoted three commercialization initiatives:

〇 A sleep testing service for people around the world suffering from sleep disorders,

〇 The commercialization of a safe energy storage device based on a graphene supercapacitor for the Internet of Humans (IoH), and

〇 The development of polarization-sensitive OCT toward the creation of a next-generation OCT industry.

TGI also actively worked on a foundational project to discover and nurture candidates for the next generation of commercialization projects.

事業プロデューサー 山海 嘉之

(筑波大学教授・未来社会工学開発研究センター長・サイバニクスセンター研究統括、CYBERDYNE(株)社長/CEO、および茨城県イノベーション・エコシステムプロデューサー)

超スマート社会の実現に資するイノベーション・エコシステムの構築は我が国の急務です。つくばはこれまで研究にフォーカスし、事業化を推進するチャレンジャーが生まれにくい状況でしたが、本プログラムでは、研究開発成果を社会に還元することに注力していきます。つくばの医療・先進技術成果のポテンシャルを最大限に引き上げ、好循環のイノベーション創出サイクル(イノベーションスパイラル)を実現し、新市場・新産業の創出に貢献します。

超スマート社会の実現に資するイノベーション・エコシステムの構築は我が国の急務です。つくばはこれまで研究にフォーカスし、事業化を推進するチャレンジャーが生まれにくい状況でしたが、本プログラムでは、研究開発成果を社会に還元することに注力していきます。つくばの医療・先進技術成果のポテンシャルを最大限に引き上げ、好循環のイノベーション創出サイクル(イノベーションスパイラル)を実現し、新市場・新産業の創出に貢献します。

地域イノベーション・エコシステム形成プログラム終了評価結果

総合評価:S

End-of-Program Evaluation Results: Regional Innovation Ecosystem Formation Program Overall Rating: S

5年間の「つくばイノベーション・エコシステムの構築(医療・先端技術シーズを用いた超スマート社会の創生事業)」が最終年度を迎え、文部科学省による終了評価が行われました。

The five-year program, “Building the Tsukuba Innovation Ecosystem (Super Smart Society Initiative leveraging Medical and Advanced Technology Seeds),” reached its final year, and MEXT carried out the end-of-program evaluation.

つくば地域のイノベーション・エコシステム構築に向けて、TGIは、つくば発のイノベーション創出が自律的に継続できるシステム・環境づくりを目指す“エンジン”として、行政や大学、研究機関、企業、国際機関などと連携し、つくば地域の各機関が持つ多数のコア技術を有機的に結び付けてイノベーションを生み出す様々な事業活動を通じて社会実装支援を実施しています。

To build a robust innovation ecosystem in the Tsukuba region, TGI serves as the driving engine aiming to establish a sustainable system and environment where innovation originating from Tsukuba can continuously emerge and grow. In collaboration with government agencies, universities, research institutions, private companies, and international organizations, TGI supports the social implementation of innovation through a wide range of initiatives that organically link the diverse core technologies held by institutions across the Tsukuba area.

このようなつくば独自の産学官連携の取り組みが高く評価され、S評価(最高評価)をいただきました!

Our Tsukuba-specific approach to industry–academia–government collaboration was highly rated and awarded an S—the highest evaluation.

★終了評価結果の詳細はこちら↓

文部科学省地域イノベーション・エコシステム形成プログラム

成果報告会(令和3年1月13日オンライン開催)

つくばイノベーション・エコシステムの構築

(医療・先端技術シーズを用いた超スマート社会の創成事業)

TGIは令和3年1月13日、最終年度を迎えた「つくばイノベーション・エコシステムの構築事業」成果報告会をオンラインにて開催いたしました。報告会では、山海嘉之事業プロデューサーによるプログラム全体の説明の後、3つの事業化プロジェクトと20の支援テーマで構成される基盤構築プロジェクト の研究成果が発表されました。後半のパネルディスカッションでは、「つくば地域におけるイノベーションと地域エコシステム」と題し、つくば地域のポテンシャルや今後の地域エコシステムの課題について幅広く意見を交わしました。

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

主催者挨拶

つくばグローバル・イノベーション推進機構(TGI)理事長

住川 雅晴 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

来賓挨拶

文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 地域支援室長

氏原 拓 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

「つくばイノベーション・エコシステムの構築」

事業プロデューサー

山海 嘉之 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

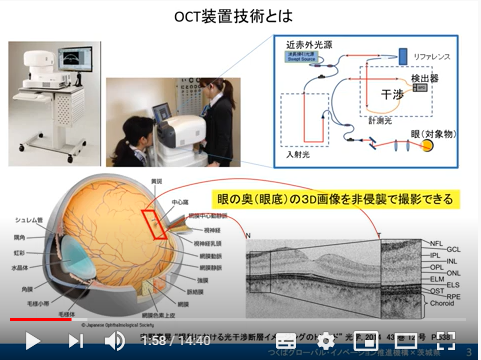

事業化プロジェクト1 「偏光OCT-次世代OCT産業の創造」

筑波大学教授 大鹿 哲郎 氏

事業化リーダー 小沼 和夫 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

事業化プロジェクト2 「世界中の眠りに悩む人々への睡眠検査サービス事業」

筑波大学教授 柳沢 正史 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

事業化プロジェクト3

「グラフェンスーパーキャパシタによるIoH向け安全蓄電デバイスの事業化」

物質・材料研究機構 主席研究員 唐 捷 氏

事業化リーダー 小沼 和夫 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

基盤構築プロジェクト

事業化リーダー 奥山 博 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

基盤構築プロジェクト事例紹介事例紹介

「遮光・眺望を両立する高機能・調光ガラスの開発」

物質・材料研究機構 電子機能高分子グループ グループリーダー

樋口 昌芳 氏

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

【TGI_文部科学省事業成果報告会】つくばイノベーション・エコシステムの構築

討論「つくば地域における、イノベーションと地域エコシステム」

ファシリテータ:TGI事務局長 犬塚 隆志 氏

パネラー:①事業プロデューサー 山海嘉之 氏 ②茨城県産業戦略部技術振興局長 伊佐間 久 氏 ③つくば市政策イノベーション部長 森 祐介 氏 ④文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 地域支援室長 氏原 拓 氏 ⑤副事業プロデューサー 五十嵐浩也 氏 ⑥筑波大学教授 柳沢正史 氏 ※協力:一般社団法人日本薬理評価機構(PEIJ)

●次のつくばへの宣言(令和3年1月13日 成果報告会)

成果報告会での議論を踏まえ、“次のつくばへの宣言”を次のとおり取りまとめました。

”次のつくばへの宣言”

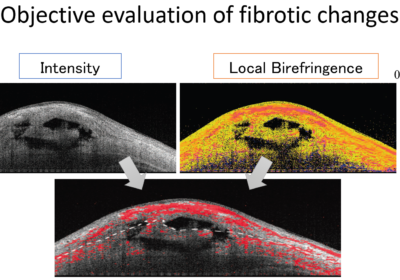

■事業化プロジェクト1

「次世代偏光OCT産業の創造」

(筑波大学教授 大鹿哲郎)

早期診断・治療による失明リスク低減を目指す

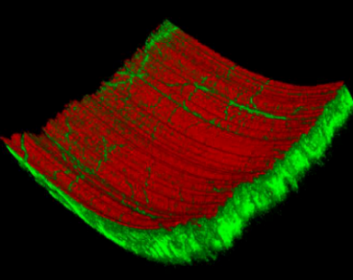

視覚障害による9兆円の社会損失は、超高齢化でさらに深刻な社会課題になると懸念されています。事業化プロジェクト1では、失明リスクの高い眼科疾患を超初期発見できる眼科用偏光OCTの事業化開発に取り組んでいます。病理顕微鏡OCT、眼底OCT、前眼部OCTの3つのサブテーマに分けてそれぞれのテーマでの事業化を目指します。-

偏光OCTによる患眼データ取得

-

緑内障ブレブ再建術経過

-

脈路膜組織弁別画像

事業の進捗状況

PJ1ではこれまで病理顕微鏡OCT、眼底OCT、前眼部OCTの3つのサブテーマに取り組んできました。昨年度までの開発で病理顕微鏡、眼底の各事業化の目処が立ち、筑波大学で技術移転のための本格的な共同研究を行っています。前眼部OCTについては、瘢痕化した組織をカラー画像として明確に表示できるという偏光OCT技術を適用した緑内障ブレブ再建手術の計画策定と円錐角膜症の診断のそれぞれの研究開発を行ってきました。今年度からは前眼部偏光OCTに集中して、有効性を示す患眼データの取得と解析を行っています。

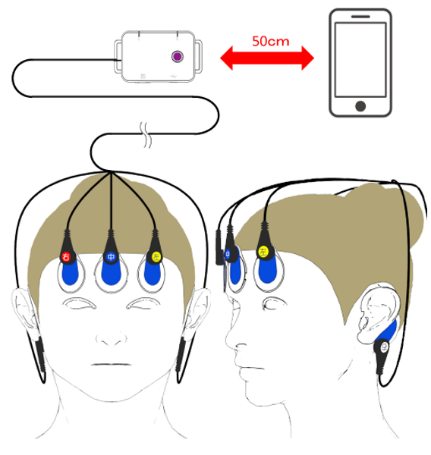

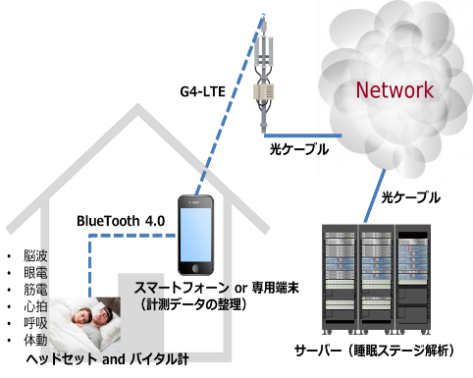

■事業化プロジェクト2

「世界中の眠りに悩む人々への睡眠計測検査サービス事業」

Commercialization Project 2

“Sleep Measurement and Diagnostic Testing Services for People Worldwide Struggling with Sleep”

(筑波大学教授 柳沢正史)

AIによる完全自動睡眠計測・解析

Fully automated sleep measurement and analysis using AI

国民の5人に1人は何らかの睡眠障害を抱えており、これによる経済損失は国内だけで年間3兆5千億円といわれています。事業化プロジェクト2では、誰でも家庭で容易に使用できる完全自動の高速・高精度睡眠計測システムを開発して、一般医療機関や睡眠に悩む一般ユーザーへ睡眠検査サービスを提供することを目標に、ヒト脳波自動解析プログラムおよび脳波測定デバイスの開発を進めました。睡眠研究の世界的権威・柳沢教授の下、(株)S’UIMINが2017年に設立され、薬事承認については、2022年12 月に脳波測定デバイスのクラスⅡ医療機器認証を取得しました。

One in five people in Japan suffers from some form of sleep disorder, and the resulting economic loss is estimated at ¥3.5 trillion per year domestically. Under Commercialization Project 2, we advanced the development of a fully automated, high-speed, high-accuracy sleep measurement system that anyone can easily use at home, with the goal of providing sleep-testing services to general medical institutions and to individuals struggling with sleep. Specifically, we developed an automatic electroencephalography (EEG) analysis program and an EEG measurement device. Under the guidance of Professor Yanagisawa, S’UIMIN Inc. was founded in 2017, and in December 2022 its EEG measurement device obtained Class II medical device certification.

脳波測定イメージ

完全自動睡眠計測システム

事業の進捗状況

睡眠時の脳波の解析によって睡眠ステージを自動判定するAI脳波解析プログラムの開発には、熟練した臨床検査技師による解析結果を多数収集して、教師データとすることが必要です。教師データの学習により作成したAI解析プログラムによる睡眠ポリグラフの脳波解析は、臨床検査技師と比較して、一致度が87.1%、κインデックスが0.82でした。この数字は、最終的な実用レベルに達していることを示しています。脳波測定デバイスの開発に関しても、さらなる測定精度の向上を目指しています。本プロジェクトの事業化の取り組みとして設立された(株)S’UIMINは目標額を上回る資金調達に成功し、世界中の眠りに悩む人々への睡眠検査サービス事業の早期スタートに向けて、着実に準備を進めています。

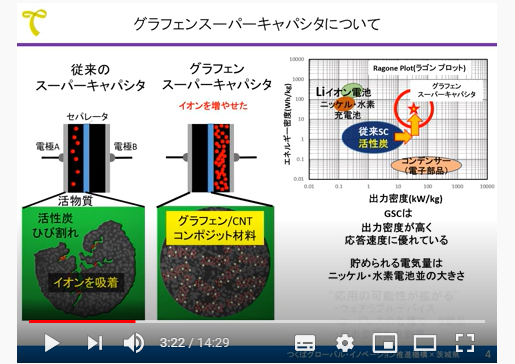

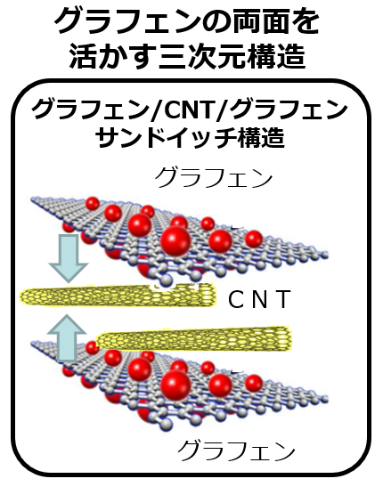

■事業化プロジェクト3

グラフェンスーパーキャパシタによるIoH向け安全蓄電デバイスの事業化

(物質・材料研究機構 主席研究員 唐捷)

Internet of Human (IoH) を身近に

独自の蓄電構造

独自の蓄電構造

つくばの独自技術「グラフェンスーパーキャパシタ」は、発火や発熱のリスクが極めて低く、リチウムイオン電池の100倍の急速充電が可能で、100倍以上の回数の繰り返し耐性を有する蓄電デバイスとなります。この安全性・超急速充電・耐久性の特長をさらに伸ばし、IoH向け安全蓄電デバイスとして早期事業化を目指しています。

事業の進捗状況

2019年度新たに事業化プロジェクトとした「グラフェンスーパーキャパシタ」は、NIMSが開発したグラフェン/CNT/グラフェンの独自構造によってスーパーキャパシタの蓄電性能を飛躍的に高めた蓄電デバイスです。これまで基盤構築プロジェクトとしてPOC支援をしてきましたが、2019年度から事業化PJとして本格的に事業化支援を開始しました。グラフェンスーパーキャパシタは、ニッケル水素電池並の蓄電量を持つ上にリチウムイオン電池の数百倍の超急速充電・超高出力が得られます。繰り返し充電(サイクル寿命)もリチウムイオン電池の数百倍です。さらに、充電時出力時のいずれでも発熱しないという安全面での特長を備えています。現在、IoH用蓄電デバイスに向けて多層化開発、量産化検討に取り組んでいます。

現在では物質材料研究機構発のベンチャー:株式会社マテリアルイノベーションつくばとして事業化を推進しています。

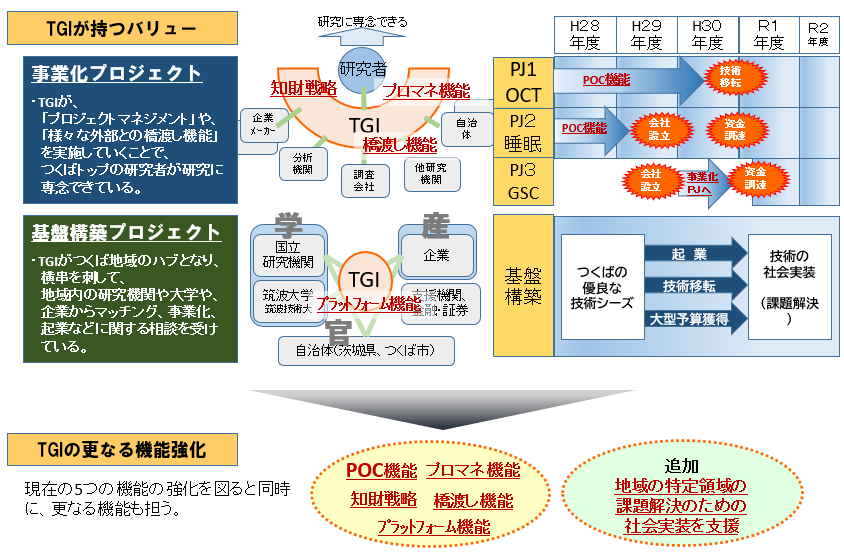

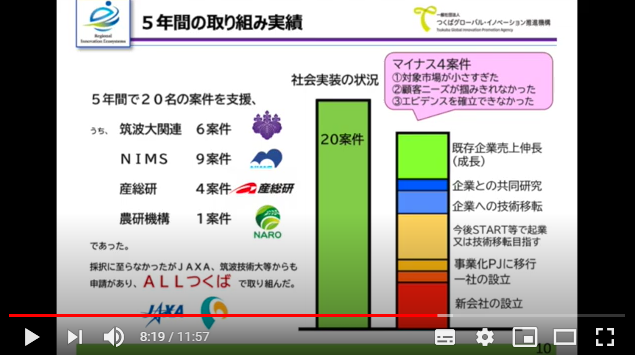

■基盤構築プロジェクト

基盤構築プロジェクトでは、つくば地域から間断なくイノベーションを創出するため、大学・研究機関が保有する事業化有望シーズの発掘・育成と人材育成支援に取り組んでいます。

事業化を見据えた事業プロデューサーによる事業計画のブラッシュアップ、事業化アイディアを顧客視点の製品とするための市場・競合・特許等調査の実施、プロトタイプ作成支援、展示会の斡旋や、企業と意見交換の場の設定といった概念実証(Proof of Concept)の段階における集中的な支援活動を行っています。

既に支援を行ったテーマの中から、ベンチャー設立、企業との共同研究にも至っています。

●令和2年度支援実績

・「つくば型!ばらんすあっぷ『食』プロジェクト」麻見 直美(筑波大学)

・「細胞培養(培地)の最適化プラットフォームの開発」應 蓓文(筑波大学)

・「もっとアクティブな授業を目指す AIを用いた双方向プレゼンテーションアプリの開発」手塚 太郎, 冨平 準喜(筑波大学)

・「脳波解読により脳の活性化を測るシステムの事業化」長谷川 良平(産業技術総合研究所)

・「疎水性微粒子の無添加水分散の事業化」水野 耕平(産業技術総合研究所)

・「電解砥粒研磨による金属の鏡面化・超平坦化加工技術と抗菌市場への展開」小木曽 久人(産業技術総合研究所)

●平成31年度(令和元年度)支援実績

・「脳波解読による認知機能評価・改善システムの事業化」 長谷川 良平 (産業技術総合研究所)

・「安価・小型の電子顕微鏡をつくるためのナノテクノロジーに基づく電子銃」 ZHANG Han (物質・材料研究機構)

・「金属インク微細回路パターン 描画システムの事業化」 三成 剛生 (物質・材料研究機構)

・「IoTセンサを補完する弾性構造色センサシステム」 不動寺 浩 (物質・材料研究機構)

・「ヘム含有ポリマーの ワクチンアジュバントへの応用」 山﨑 智彦 (物質・材料研究機構)

・「グラフェンスーパーキャパシタの実スケールレベル製造方法の検討」 唐 捷 (物質・材料研究機構)

・「文化財の三次元デジタル保存と全天球投影による風景体験の実現」 遠山 寛人 (筑波大学)

・「レドックスポリマーの事業化に向けた概念実証」 長崎 幸夫 (筑波大学)

●平成30年度支援実績

・「高品質・量産化グラフェンにより つくばから事業化」長谷川 雅考 (産業技術総合研究所)

・「遮光と眺望を両立する調光ガラスの開発」 樋口 昌芳 (物質・材料研究機構)

・「多様な条件で微小領域の熱物性を 測定する」 馬場 哲也 (物質・材料研究機構)

・「健康的な食の寿命延伸のための 嚥下計普及事業」 鈴木 健嗣 (筑波大学)

・「レドックスポリマーの事業化に向けた概念実証」 長崎 幸夫 (筑波大学)

●平成29年度支援実績

・「グラフェン/CNTスーパーキャパシタの事業化に向けた概念実証」 唐 捷 (物質・材料研究機構)

・「薬剤デザインによる創農薬の事業化に向けた概念実証」 西ヶ谷 有輝 (農業・食品産業技術総合研究機構)

・「モイスチャーセンサーの事業化に向けた概念実証」 川喜多 仁 (物質・材料研究機構)

・「レドックスポリマーの事業化に向けた概念実証」 長崎 幸夫 (筑波大学)

●平成28年度支援実績

・「レドックスポリマーの事業化に向けた概念実証」 長崎 幸夫 (筑波大学)

・「スマートポリマーの抗がんメッシュの概念実証」 荏原 充宏 (物質・材料研究機構)

【開催のお知らせ】つくばイノベーション・エコシステム構築事業 成果報告会

2021年1月13日(水)15:00~18:00

※成果報告会を2021年1月13日(水)15:00~18:00に開催させていただくこととなりました。詳細については、こちらをご覧ください。https://tsukuba-gi.jp/library/9271/

キックオフイベント「『技術×事業化スキル』でイノベーションを巻き起こす―つくばの新しいカタチ」が開催されました

2017年1月10日(火)13:00~15:30

イベントの様子はこちら→https://tsukuba-gi.jp/library/5480/